Le donne hanno avuto nelle Acli, sin dalla loro fondazione, un ruolo davvero fondamentale.

Già negli incontri di giugno e luglio 1944 che preludono alla costituzione delle Acli partecipa anche una donna: si tratta di Silvestra Tea Sesini, partigiana e dirigente dell’Unione Donne di Azione Cattolica, poi fondatrice del Movimento Cristiano Sociale, formazione di sinistra dei cattolici italiani.

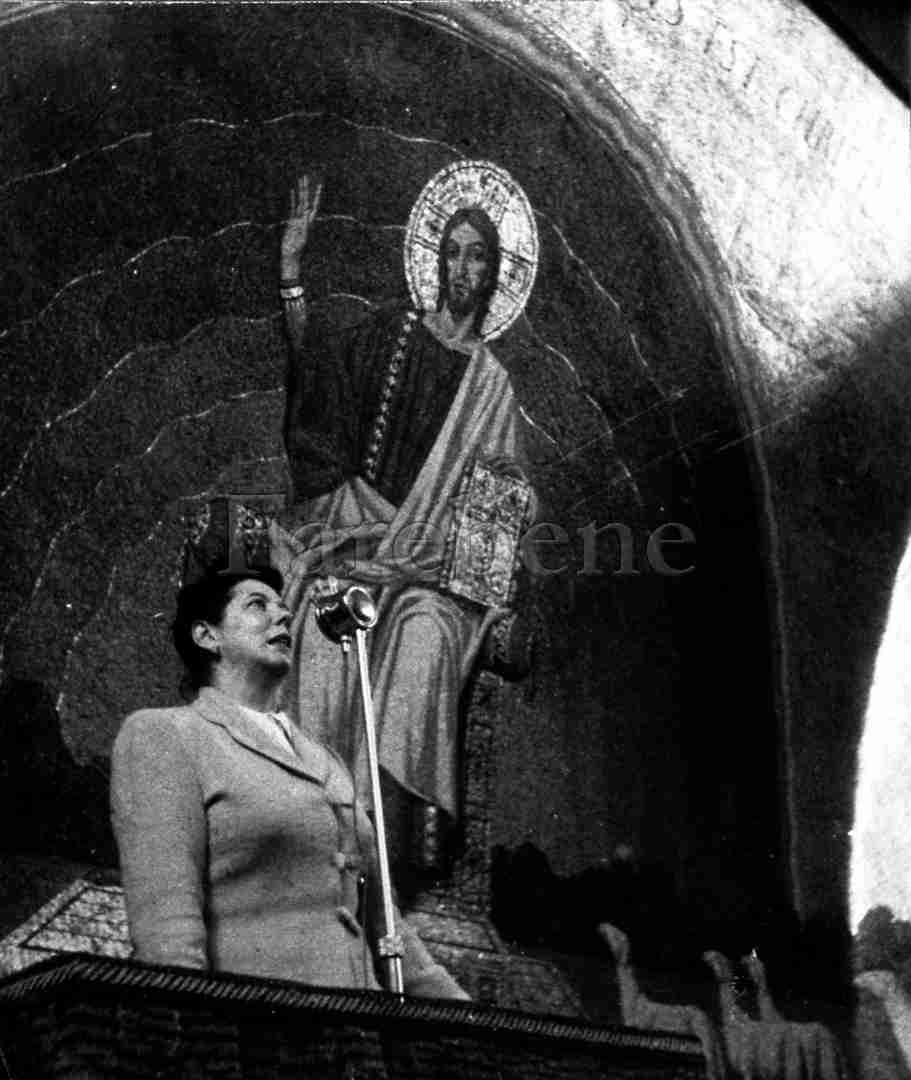

Nel marzo del 1945 viene costituita una prima Commissione femminile ed a presiederla viene chiamata Maria Federici.

Maria Federici, insegnante, dopo l’8 settembre 1943 prende parte alla Resistenza a Roma. Il 2 giugno 1946, nelle liste della Dc, è tra le 21 donne elette all’Assemblea costituente.

Il presidente nazionale delle Acli Ferdinando Storchi è un convinto sostenitore del ruolo delle donne, su cui punta molto per lo sviluppo del Movimento: “Noi desideriamo che la partecipazione della donna alla vita organizzativa e sociale delle Acli sia la più larga possibile e si svolga in accordo pieno con quella dei lavoratori, giacché è evidente che la realtà non ci permette di scindere questo mondo del lavoro, che è unitario e solidale, per creare come due entità distinte, i lavoratori da una parte e le lavoratrici dall’altra”.

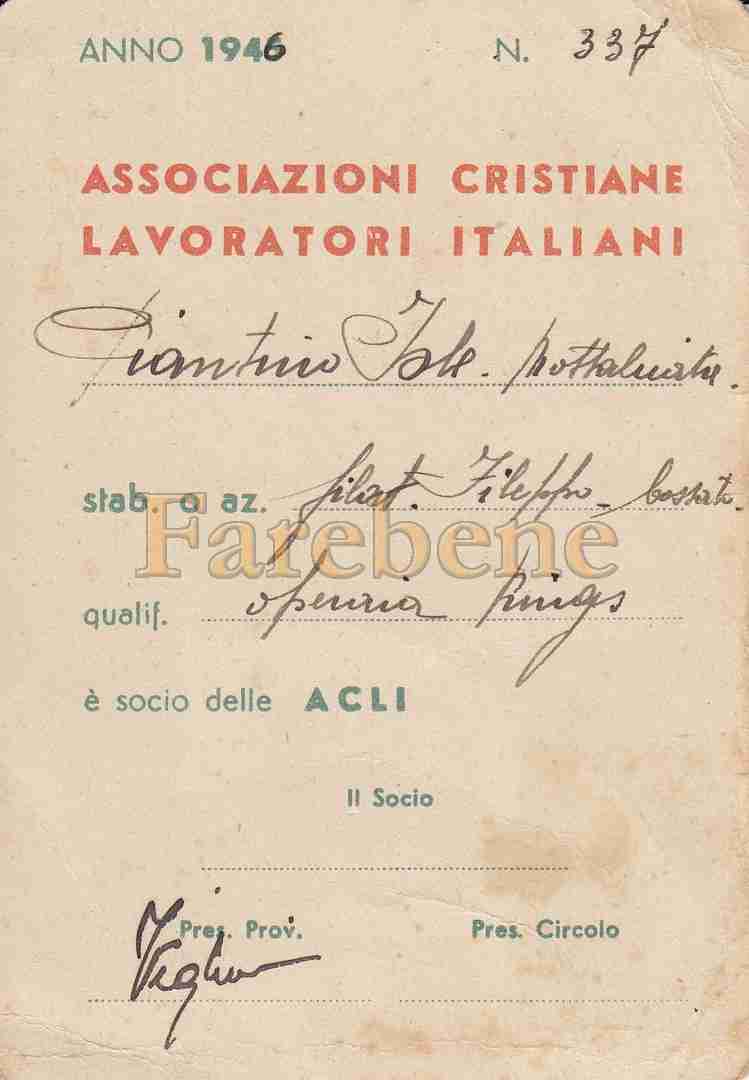

Le donne iscritte sono, a quel momento, circa 13.000.

La novità introdotta dalle Acli rispetto agli altri movimenti cattolici è la presenza di un unico movimento senza distinzione tra quello maschile e quello femminile, con piena parità di diritti.

Quando il 9 e 10 maggio 1945 si riunisce a Roma, al Collegio Massimo, per la prima volta il Consiglio Nazionale delle Acli, il ruolo del movimento femminile è tra i punti all’ordine del giorno.

Dall’11 al 15 agosto 1945, a Roma, si svolge il “Convegno nazionale per il lavoro femminile” la cui realizzazione, a pochi mesi dalla fine della guerra, rappresenta un azzardo: per alcune partecipanti, oltre al problema di allontanarsi dalla famiglia, sono necessari tre giorni di viaggio per arrivare nella Capitale.

A descrivere il clima e a motivare la necessità di quel convegno in tempi davvero drammatici è Maria Federici: “Nei mesi scorsi ogni volta che si sfiorava il problema del lavoro femminile, ci urtavamo contro molti ostacoli… Per superarli bisognava incontrarsi. Incontrarsi con le dirigenti e con coloro che aspiravano a diventarlo, di tutte le province, mettere insieme le nostre esperienze, le nostre speranze, il nostro lavoro”.

La relazione introduttiva, su “Concezione cristiana del lavoro femminile”, è di un giovane di belle speranze: Giulio Andreotti.

Al termine le convegniste vengono ricevute in udienza da Pio XII.

L’incontro col Papa entra nella storia soprattutto perchè il discorso del pontefice assume inaspettatamente un tono allarmante rispetto all’unità sindacale.

Il Papa, ricordando le speranze di soli cinque mesi prima, non sembra più così convinto della scelta unitaria: “Questa confortevole previsione si è forse alterata? Non oseremmo affermarlo. Ad ogni modo, nessuno più di voi, lavoratrici cattoliche, è chiamato a far sì che le belle parole pronunciate non rimangano un suono vano e sterile, ma siano veramente la forza illuminante e tutrice dell’unità sindacale. Con quel coraggio e quella fiducia che sono vanto della giovane generazione delle lavoratrici, voi lavoratrici cattoliche abbiate a ciò che il sindacato non devii dal campo suo proprio e non sia tramutato in strumento di lotta di classe o di interessi di partiti”.

Al termine del primo congresso nazionale delle Acli del settembre 1946, al movimento femminile arriva la delegata Clara Valenti.

Il I Congresso nazionale femminile delle Acli, che si tiene ad Assisi dal 16 al 19 luglio 1949, approva una mozione che documenta la costante attenzione delle Acli per l’esigenza delle donne nella società e che ricorda come l’apporto delle lavoratrici iscritte assicuri all’organizzazione “la permanenza di quello spirito di famiglia che costituisce una delle più belle caratteristiche delle Acli”.

Viene eletta nuova delegata nazionale Lucia Lancini.

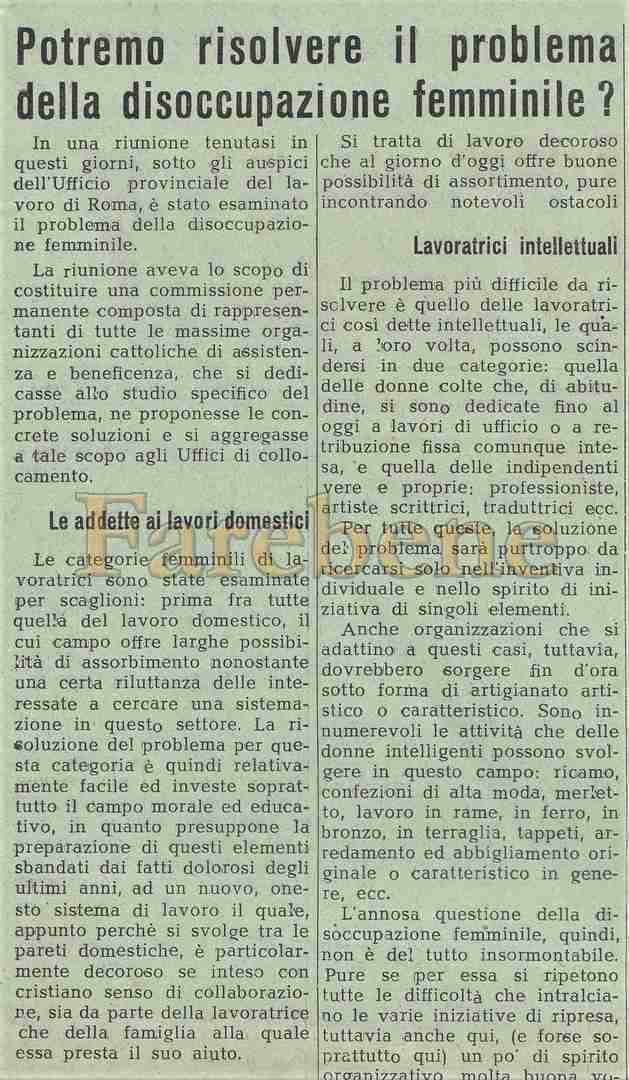

L’ufficio per le attività femminili mette in campo da subito iniziative rivolte alla professionalizzazione delle donne: corsi di taglio e cucito, per camiciaie e sarte, guardarobiere, corsi elementari e postelementari, di stenodattilografia, di lingue, di cultura generale, di igiene, di economia domestica.